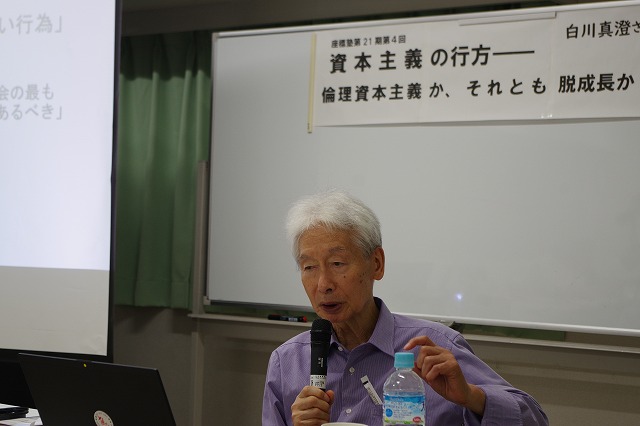

座標塾第21期第4回「資本主義の行方――倫理資本主義か脱成長か」開講

9月26日座標塾第21期第4回「資本主義の行方――倫理資本主義か脱成長か」を開講。講師は白川真澄さん(ピープルズプラン研究所)。

講演では「株主資本主義は株主配当を優先する。自社株買いによる株価吊り上げで経常利益・配当金・内部留保は増大しても、人件費は抑制。株主資本主義の帰結は所得格差の急激な拡大だった。

ステークホルダー資本主義とは株主や経営者の利益優先ではなく、従業員や下請け関連企業や消費者や地域社会の利益を尊重する。ステークホルダー資本主義はESG投資やSDGsへの取り組みとして実践されている。

ドイツの哲学者マルクス・ガブリエルは道徳的進歩と剰余価値生産のリカップリングである倫理資本主義を提唱。『企業の目的は善行である』と株主資本主義を批判。

企業が『倫理』、『善行』によって利益を得ることが、いつも可能か。善行は消費者の評価を高めて売り上げを増やす反面、コストが高くつくために企業の利益獲得としばしば衝突する。ガソリン車よりもEⅤはコストが高く、所得の低い人たちは購入が難しい。

労働者に『公正な賃金』を支払うか否かは、倫理資本主義の試金石。だがこの善行は、従業員の働くモチベーションを高めたり、優秀な人材の獲得を可能にすることを通じて企業の利益を増進させる作用がある。

その反面、「公正な賃金」の保障という善行は、企業の利益という資本主義の核心を脅かす。

短期的利益の最大化を求める株主からの反撃・抵抗が避けられない。ESG投資やSDGsへの取り組みが形式的で、「グリーンウオッシュ」に利用されるだけの動きもある。

倫理資本主義は、複数の異なる主体間(株主・経営者と労働者・消費者・住民)の争い・交渉の場となる。ガブリエルの倫理資本主義論には異なる主体間の争いや交渉が抜け落ちている。ガブリエルの根本的な欠陥は、『善行』と企業の利益獲得の活動を結びつける主体が明確に提示されてないこと。

ガブリエルは『全面的な革命や社会の体制変革は必要ない。』『資本主義といった単の統合的経済システムが存在するわけではな」いと資本主義を評価する。

資本主義を単一の均質的な統合システムと見るのは、たしかに単純化。しかし、複数の異質な諸要素が対抗・補完し合う有機的なシステムとして捉えないガブリエルの見方も誤り。そこから資本主義を経済活動の一側面、「より多くの価値(剰余価値)を生み出す手段」としてだけ捉えて、その変革を否定するのは矮小化。

ガブリエルは「新自由主義には資本主義らしさが足りないのだ」としているが、新自由主義は資本主義の本質的な要素や純粋な論理がむき出しの姿で出現したもの。

ガブリエルによる「脱成長」論批判はあまりにも通俗的。

2008年のリーマンショックや2020年のコロナ・パンデミックの時期に経済成長が大きくダウンしたことによって世界のCO2排出量が低下。脱成長が気候危機対策として有効と決定的に証明している。

ガブリエルは資本主義そのものと消費・欲望を別々のものと捉えているが、ムダな欲望を膨らませ過剰な消費に駆り立てる資本主義の経済成長のメカニズムこそ、乗り越えなければならない。

消費への欲望という難問がある。脱成長とは、欲望と消費の民主的なコントロール。私たちは「足るを知る」。「過剰消費」を解決し、「ニーズ」の充足を優先し、「欲望」をチェックして無駄なものを削ることが脱成長の課題の1つ。EⅤへ切り替えるだけではなく、クルマ社会から脱却する。脱成長は資源・エネルギーの消費を減らして新しい連帯型生活様式を創造することが必要。

資本主義は米国型資本主義か北欧型資本主義かに延命の道を求めている。先進国でも、米国と北欧諸国がほぼ2%成長を維持してきた。支える共通の基盤はグローバルサウスから流入する大量の移民労働者。

金融化・情報化に突っ走るのが米国型資本主義。低賃金のサービス部門が雇用の主力を占め、雇用者の37.2%が平均給与以下の低賃金。金融化・情報化資本主義の行き着く先は巨大格差社会。上位1%が所得全体の約19%以上を占め、下位50%はわずか約13%(19年)。大企業のCEOの報酬は従業員の給与の299倍(20年)。格差社会・分断社会の出現で「置き去りにされた」労働者のなかから「アメリカファースト」・排外主義が台頭した。

米国型資本主義を底辺で支えているのは膨大な移民労働者。だが、トランプ政権の移民締め出し政策によって、25年1~7月に120万人が労働市場から離脱。強制送還を恐れて職場に出ない移民が増加し、農場や企業、建設現場の業務が停止。入国制限・「不法移民」追放は社会と経済が成り立つ基盤そのものを掘り崩す。

北欧型資本主義は無償の公共サービスを提供する高福祉・高負担社会。だが、移民を包摂する多文化・多民族共生型の資本主義に転じられないジレンマがある。

ベーシックサービスの実現し、スウェーデンでは子ども医療費が無料。在宅介護サービスの自己負担額は月額約3万5000円上限。低所得者には所得保障や住宅手当などの追加支援。学費は、幼稚園から大学まで無料。

ケア中心の社会だが、もっぱら女性と移民に依存する歪みがある。

北欧諸国では、所得再分配政策によって所得格差が小さい平等化が進んできた。普遍主義的な社会保障への支出も、財政を圧迫していない。

にもかかわらず、なぜ、極右・福祉排外主義政党が伸長してきたのか。福祉大国のシステムに多くの穴が開いている。スウェーデンは高額な歯科治療費や診察までの長い待ち時間。高齢女性の半数は最低保障年金だけに頼って生活せざるをえない。費用を心配せず自宅で介護を受けられるが、孤独化が進行。民営化で高齢者介護施設はサービスが低下。保育士不足による保育の質の低下。

富裕税の廃止(07年)などによって所得再分配が弱まり、格差が急速に拡大している格差社会。

そして、増大する移民の社会的・文化的な異質性に対する強い違和感や反発が出ている。イスラム移民の場合、女性の有償労働への参加が低く、同性愛も認めず、自分たちだけのコミュニティに閉じこもる傾向がある。極右政党は、移民はジェンダー平等など西欧的価値観を受け入れないから排除すべきだと主張。左翼のマルチカルチャリズムでは十分に対抗できない。大量の移民に頼る社会でありながら福祉排外主義を台頭させない資本主義はありうるか」

質疑応答では、「外国人犯罪増」、・不動産買占めなどのデマとメディアでのファクトチェックの現状、送り出し国社会の問題、参院選での恣意的な論点設定、文化的摩擦が外国人への違和感、排外主義へつなげられていることなどが出された。